Regeneration Project

竹ヶ島

海域公園の自然再生

今の地球は、自然の再生能力では元に戻れないほど環境の悪化が見られます。

地球温暖化をはじめとする環境異変はここ竹ヶ島海域でも同じです。過去に損なわれた自然を積極的に取り戻す

「自然再生」によって地域の自然環境を蘇らせることが必要となっています。

地球温暖化をはじめとする環境異変はここ竹ヶ島海域でも同じです。過去に損なわれた自然を積極的に取り戻す

「自然再生」によって地域の自然環境を蘇らせることが必要となっています。

海域の豊かさのシンボル「エダミドリイシ」の激減

竹ヶ島海域公園は徳島県と高知県の県境に位置する竹ヶ島の西側の静穏な海域に サンゴの一種であるエダミドリイシの高被度群集が見られる地区として1972年に海中公園(海域公園)の指定を受けています。

しかし、徳島県が断続的に実施してきた環境調査によりエダミドリイシが激減し、 海域公園としての資質が失われつつあることが明らかになりました。(2003年)

地球温暖化等の影響、過去20年の間に防波堤がいくつも設置されたことによる海水交換の低下などが原因と考えられています。

このような状況のもと、2004年に自然再生に向けた委員会が設置され、様々な調査・検討が行われ、2005年9月には竹ヶ島海域公園自然再生協議会が設立されました。

しかし、徳島県が断続的に実施してきた環境調査によりエダミドリイシが激減し、 海域公園としての資質が失われつつあることが明らかになりました。(2003年)

地球温暖化等の影響、過去20年の間に防波堤がいくつも設置されたことによる海水交換の低下などが原因と考えられています。

このような状況のもと、2004年に自然再生に向けた委員会が設置され、様々な調査・検討が行われ、2005年9月には竹ヶ島海域公園自然再生協議会が設立されました。

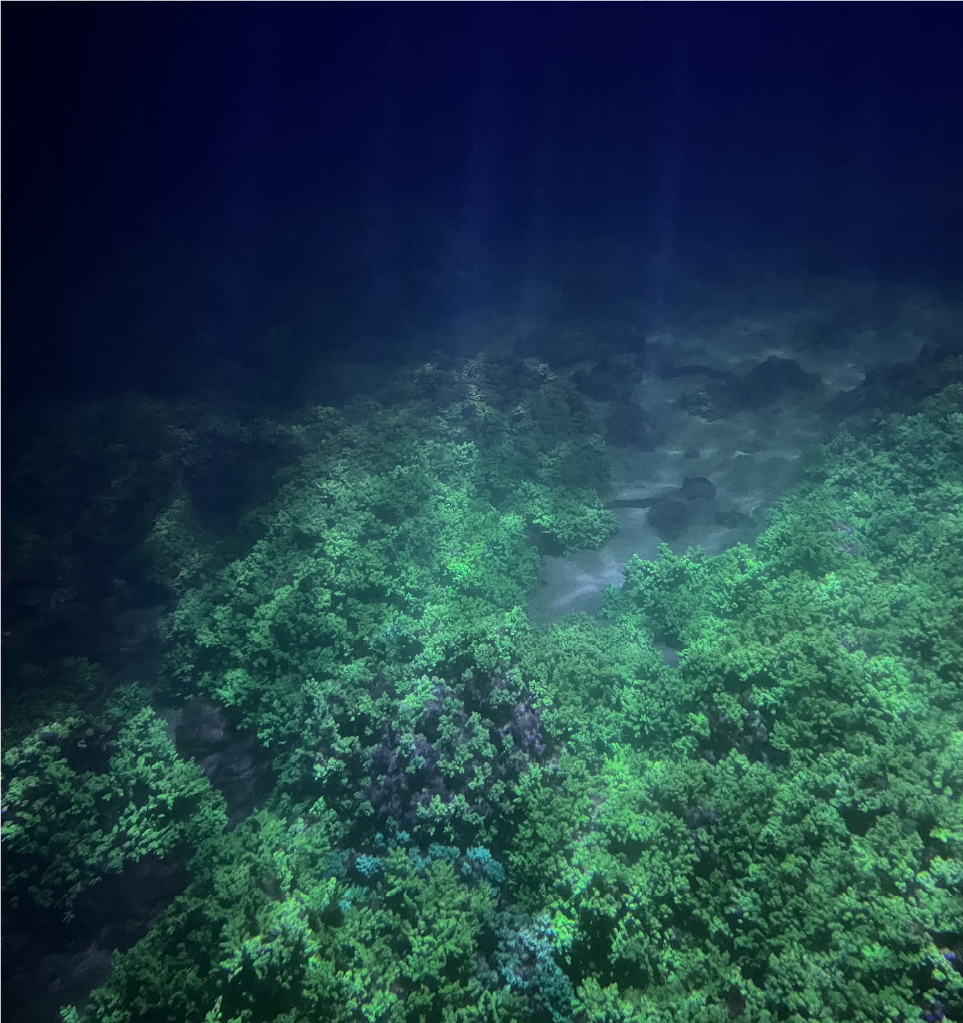

ブラックライトで照らされると

エダミドリイシはブラックライトで照らされると青緑色の光を放ちます。

これは、エダミドリイシ自身が光を発しているのではなく、サンゴの体にある蛍光タンパク質が紫外線などの不要な光を吸収し、青緑色の蛍光として再放出する自然現象によるもので、光って見えるのです。

エダミドリイシはこの蛍光タンパク質を使い、日光に含まれる有害な光を変換・反射することで、体内に共生する褐虫藻を守っています。

さらに、近年の研究では、この蛍光が褐虫藻を引き寄せる役割を持つ可能性があることも示唆されています。 つまり、蛍光によって周囲の褐虫藻に存在をアピールし、共生関係を維持・促進しています。

光を放たないのは、サンゴが死に至ったことを意味します。

これは、エダミドリイシ自身が光を発しているのではなく、サンゴの体にある蛍光タンパク質が紫外線などの不要な光を吸収し、青緑色の蛍光として再放出する自然現象によるもので、光って見えるのです。

エダミドリイシはこの蛍光タンパク質を使い、日光に含まれる有害な光を変換・反射することで、体内に共生する褐虫藻を守っています。

さらに、近年の研究では、この蛍光が褐虫藻を引き寄せる役割を持つ可能性があることも示唆されています。 つまり、蛍光によって周囲の褐虫藻に存在をアピールし、共生関係を維持・促進しています。

光を放たないのは、サンゴが死に至ったことを意味します。

エダミドリイシは、ブラックライトなどの紫外線照射下において青緑色の蛍光を発することが知られている。この現象は、エダミドリイシの体内に存在するGFP(Green Fluorescent Protein)などの蛍光タンパク質によるものであり、これらのタンパク質が高エネルギーの光(紫外線など)を吸収し、より長波長の可視光として再放出することによって起こる。蛍光は単なる発光現象にとどまらず、サンゴにとって重要な生理的機能を果たしている。具体的には、有害な紫外線を変換・散乱させることにより、サンゴと共生する褐虫藻(Symbiodinium spp.)を光障害から保護する役割を担っている。加えて、近年の研究では、蛍光が褐虫藻を引き寄せるシグナルとしても機能する可能性が指摘されており、共生関係の形成や維持に寄与していると考えられている。したがって、蛍光の消失はサンゴの死を示す重要な指標ともなる。

画像はブラックライトで照らされたエダミドリイシ。所々光らず黒ずんでいるのはサンゴが死んでいる状態。(画像:ブルーマリン号でのナイトクルージングより)

サンゴ群集の再生

エダミドリイシが健全な状態で生き続けていける環境を取り戻す

エダミドリイシ Acropora pruinosa絶滅危惧 II 類(VU) 5 種/海洋生物レッドリスト

*絶滅危惧II類(VU)とは、絶滅の危険が増大している種を指します。現在、絶滅の危機に瀕しているわけではありませんが、圧迫要因が継続すると、近い将来に絶滅危惧I類に移行する可能性が高いとされています。

Cooperating Organizations

協力団体

と主な活動

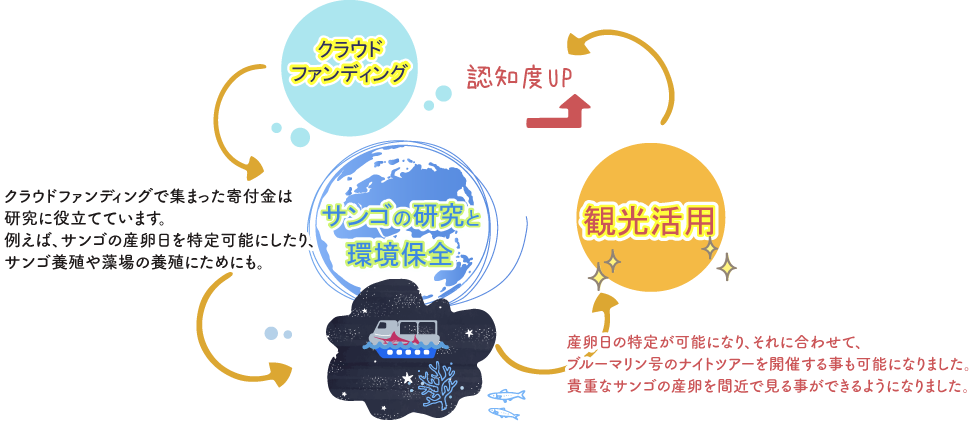

マリンジャムはじめ、専門家や島の住民他、多くの方々が関わり、自然再生活動に取り組んでいます。

サンゴの保護や藻類を中心とした地域産業と結びつく海洋資源の研究と海の環境状況を調査した結果を基にして、

竹ヶ島海域公園魅力化事業による観光産業と連携した漁業振興の推進策として、

藻場育成等の取組による自然再生に関する地域の活動を促進し、地域の魅力ある持続可能な活性化策の取り組を行っています。

竹ヶ島海域公園魅力化事業による観光産業と連携した漁業振興の推進策として、

藻場育成等の取組による自然再生に関する地域の活動を促進し、地域の魅力ある持続可能な活性化策の取り組を行っています。

クラウドファンディングで寄せられた皆様からの寄付金

補足の文章があればここにテキストで入力して下さい。

Cooperating Organizations

今までの

主な取り組み

マリンジャムはじめ、専門家や島の住民他、多くの方々が関わり、自然再生活動に取り組んでいます。

2024年 4月1日

サンゴの施設完成

●サンゴの養殖施設がマリンジャムに完成しました。

2024年 4月1日

2023年 11月~

クラウドファンディングプロジェクト

●【第3弾】サンゴの海を未来へ残したい!竹ヶ島海域公園魅力化プロジェクト

2022年 7月~

クラウドファンディングプロジェクト

●【第2弾】サンゴの海を未来へ残したい!竹ヶ島海域公園魅力化プロジェクト

●ふるなびクラウドファンディング

●ふるなびクラウドファンディング

2022年 7月~

2021年 9月~

クラウドファンディングプロジェクト

●【第1弾】サンゴの海を未来へ残したい!竹ヶ島海域公園魅力化プロジェクト

2019年 7月

サンゴの産卵見学ツアー催行

2019年 7月

2017年 8月

サンゴの産卵撮影成功

2016年

講師を招き小学生に授業の一環として、移植等行う

2016年

2012年 2月

マリンジャムでのサンゴの飼育開始、飼育成功

2006年

リーフチェックを開始

海中公園内のエダミドリイシの優占域が1/40以下に減少、この年より毎年リーフチェックを開始する

2006年

2004年

町、小学校との共同による移植活動開始(毎年)

2003年

竹ヶ島、甲浦湾内のエダミドリイシの優占域が1/10以下に減少

2003年

1994年

サンゴ生育状況調査

個人でできる自然再生の取り組み

自然再生の対象は海中公園地区だけではありません。

海の環境は地域に注ぎ込む川とその流域に影響されます。

私たち自身の手で美しい海陽町の自然を守っていきましょう。

海の環境は地域に注ぎ込む川とその流域に影響されます。

私たち自身の手で美しい海陽町の自然を守っていきましょう。

Clean The Sea!

海の中には生物が沢山住んでいます。

ゴミを海に捨てないで!