Completion in 2025

サンゴの施設

2025年4月に完成

研究の成果を元にしてサンゴや藻場の再生をより確実にできるよう、

また皆さんの目に触れる場所で成長の様子が観察できるようサンゴの施設が完成しました。

また皆さんの目に触れる場所で成長の様子が観察できるようサンゴの施設が完成しました。

出典:「有性生殖によるサンゴ増殖の手引き」水産庁より

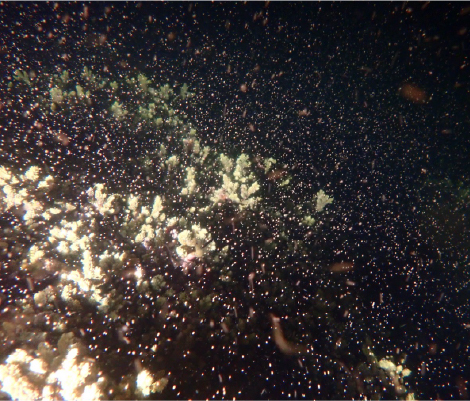

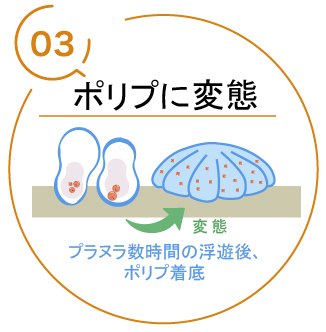

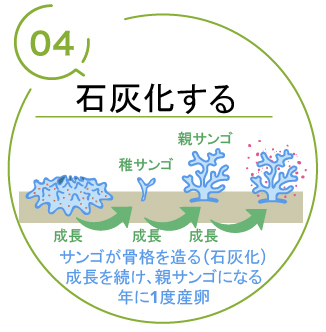

移植のためのサンゴ種苗を生産する手法には、サンゴの一部を採取した断片を着床具に固定する無性生殖法と一斉産卵を利用して卵と精子を受精させ、幼生を着床具に着生させる有性生殖法があります。

移植のためのサンゴ種苗を生産する手法には、サンゴの一部を採取した断片を着床具に固定する無性生殖法と一斉産卵を利用して卵と精子を受精させ、幼生を着床具に着生させる有性生殖法があります。無性生殖法は、断片の採取により親サンゴを傷つけること、大量の断片を確保しにくいこと、同じ親サンゴから採取した断片の間では、成長して産卵しても受精しないこと、遺伝的多様性が低くなることなどが指摘されています(日本サンゴ礁学会,2008)。

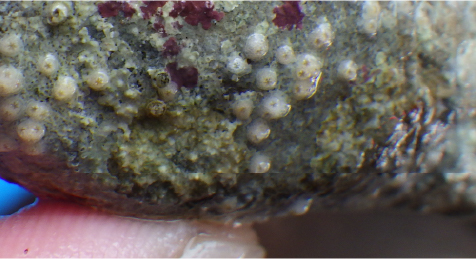

一方、有性生殖法は、高度な技術と人員の確保を必要とされますが、親サンゴを傷つけず、同種で遺伝的に多様なサンゴ種苗を生産できるので、例えば、同種の種苗を密集移植し、産卵サイズまで育てることができれば、産卵時の受精率を高められる点が、広範囲のサンゴ礁の修復・再生には有効と考えられています。

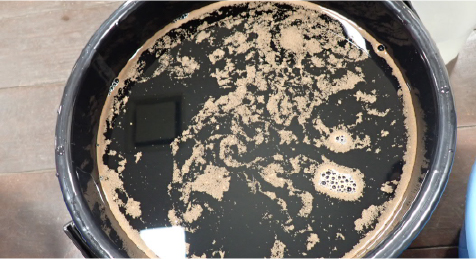

こうしたことから、マリンジャムでは、主に有性生殖法を使ってサンゴの種苗を生産し、これを中間育成して一定の大きさに育て、面的に移植する方法を行っています。

エダミドリイシ大きくなるまで(有性生殖)

学会で発表

マリンジャムでは館内の水槽で卵から育てたエダミドリイシが成長を遂げ水槽の中で産卵(F1)しました。そしてその卵が孵化し成熟したサンゴになって産卵(F2)するまで育てることに成功しています。

2024年12月1日、サンゴ礁学会シンポジウム参加し、これまでマリンジャムにて行ってきたこれらの活動を発表しました。

2024年12月1日、サンゴ礁学会シンポジウム参加し、これまでマリンジャムにて行ってきたこれらの活動を発表しました。

海藻・海草の再生が海の変化を止める

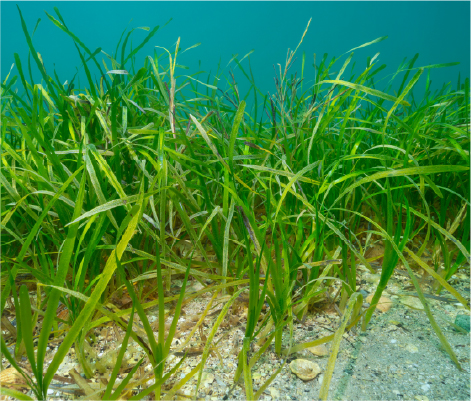

海藻や海草が集まる場所を「藻場(もば)」と呼びますが、その藻場が世界中で急速に失われつつあります。

海藻や海草が集まる場所を「藻場(もば)」と呼びますが、その藻場が世界中で急速に失われつつあります。この問題は、日本の食卓で日常に食べられるアオノリやワカメ、ヒジキなどの海藻がなくなってしまう、という人間にとっての問題だけではありません。

藻場はいわば、海の揺りかごです。水生生物の産卵・繁殖の場所として海の多様性を支え、また海中への酸素供給を担っています。海藻や海草の減少が地球環境に与える影響は必ず出てきます。

海藻・海草は海洋におけるCO₂吸収量の多さでも注目されています。陸上の森林も海藻・海草も同じように光合成を行いますが、海藻などの海洋植物は陸上の森林に比べて単位面積あたりの吸収量が2倍以上という調査結果もあります。

マリンジャムでは、平成18年3月に作成された「竹ヶ島海中公園自然再生全体構想」を受け、個別事業のうち、優先度の高い事業として、海陽町が実施主体となる事業を対象に 地元住民等と連携し、実証実験を行っています。

具体的には海陽町沿岸海域の、藻場の分布を把握し、その種が健全な状態にあるかどうかをモニタリングすると同時に、「藻場育生実証実験」海陽町沿岸海域において藻場(テングサ場、ガラモ場等を対象)を増やすため、施肥等による藻場の育生方法を検討し、実証実験を行っています。